En finir avec les maladies qui s’achètent en élevage caprin

Auteurs

Résumé

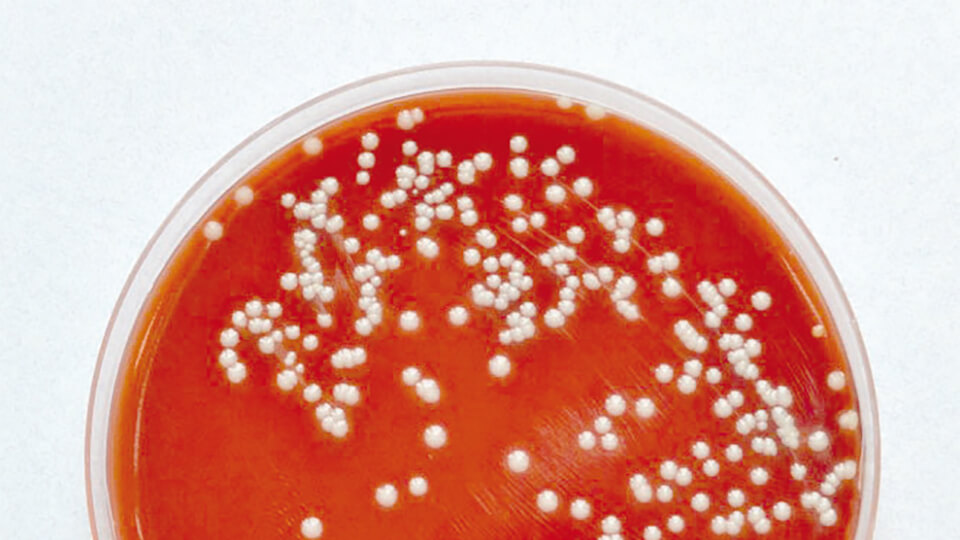

Le processus d’achat est un acte courant dans la vie d’un élevage caprin et n’est pas sans risque d’introduire une maladie contagieuse. Le vétérinaire doit suivre une démarche rigoureuse pour guider l’éleveur. Une discussion préalable précisera les motivations de l’introduction, durant laquelle le vétérinaire donnera des recommandations généralistes : comme l’achat d’animaux jeunes, d’une origine unique au sein d’un troupeau qu’il conviendra de visiter. Cinq grandes maladies caprines ont été reconnues prioritaires en raison des conséquences économiques qu’elles engendrent et de leur fréquence : le CAEV (arthrite encéphalite virale caprine), la paratuberculose, les mycoplasmoses, la fièvre Q et la Chlamydiose. Le CAEV est la seule maladie caprine pour laquelle une qualification officielle existe. Mais d’autres maladies peuvent aussi s’acheter comme : l’infection contagieuse par le rétrovirus Enzootic Nasal Tumor Virus (ENVT), la lymphadénite caséeuse, les abcès à microcoque de Morel, l’ecthyma (virus de la famille des Poxviridae), les dermatophytoses, les poux, sans oublier les parasites et bactéries résistantes. La plupart de ces maladies sont inapparentes au moment de l’achat. Et leur dépistage ne peut pas toujours être assuré sur les animaux reçus. Le troupeau vendeur sera examiné à la recherche de signes cliniques évocateurs de ces différentes affections, ainsi que le bilan sanitaire. Il faudra s’intéresser à la survenue d’un épisode de mammites cliniques, au taux d’avortements, aux motifs de réformes ou d’euthanasie. Il est possible de repérer des gros genoux sur les adultes signes de CAEV, la présence d’abcès externes, ou la présence d’animaux maigres. Mais il faudra aussi asseoir son conseil sur des analyses spécifiques individuelles et/ou collectives sur lait de tank. Au sujet du CAEV, une bonne mesure consiste à recommander un sondage sérologique sur 10 adultes du troupeau vendeur. La détection est très bonne car 30% des animaux sont généralement positifs au sein d’un cheptel infecté. Pour la paratuberculose, le sérodépistage est difficile car la séroprévalence est inférieure à 5% dans ¼ des troupeaux et elle dépasse rarement les 20%. Le dépistage est amélioré si l’on cible les animaux maigres. Concernant des animaux qui auraient pâturé, on recommande de mettre en oeuvre des analyses coproscopiques. À l’échelle des troupeaux, il est tentant d’utiliser la matrice lait de tank, facile à collecter et d’un coût moindre sur les grands effectifs. Il est possible de dépister 5 maladies caprines sur lait de tank : le CAEV, la paratuberculose et la lymphadénite caséeuse par sérologie, les mycoplasmes et la Fièvre Q par PCR. Le dépistage des mycoplasmes est grandement amélioré par la mise au point récente d’une méthode PCR permettant la détection des 4 espèces responsables du syndrome mycoplasmique (M. mycoides capri, M. capricolum capricolum et M. putrefaciens et M. agalactiae, moins fréquente) sur lait de tank. Effectuée régulièrement, les élevages negatifs offrent une bonne garantie. raiÀ partir de ces éléments, il sera possible d’imaginer des stratégies. Il est déconseillé d’introduire des animaux provenant de cheptels positifs mycoplasme. On recommandera toujours de ne pas introduire d’animaux de statut inférieur CAEV, de parasite résistant ou de Tumeurs nasales enzootiques. Pour cette dernière, la vente de reproducteurs est réellement à proscrire. Le risque de transmission du CAEV, de la paratuberculose et des mycoplasmoses peut être réduit par les pratiques d’élevage des jeunes chez le vendeur. La séparation précoce des chevrettes, suivie de l’administration de colostrum de la mère thermisé sera à privilégier. Des mesures vaccinales peuvent également s’avérer utiles. L’introduction d’animaux vaccinés contre la fièvre Q sera toujours un excellent conseil. Le raisonnement est le même en ce qui concerne la Chlamydiose. Dans les élevages connus infectés par la paratuberculose, la vaccination des jeunes chevrettes permet un contrôle satisfaisant des signes cliniques de la maladie mais ne garantit pas l’absence d’excrétion. Vous l’aurez compris, il ne s’agit pas d’en finir avec les maladies caprines qui s’achètent, programme ambitieux, mais plutôt d’accompagner les éleveurs et de les conseiller en amont de leurs achats, soit pour en abandonner le projet lorsque la situation est défavorable, soit pour réaliser un audit des risques liés à l’introduction. Leur maîtrise des risques doit s’appuyer sur une connaissance des statuts des deux cheptels, acheteur et vendeur, en se basant sur le recueil des éléments cliniques, et en asseyant ses recommandations sur la réalisation d’analyses individuelles ou sur lait de tank.

D'autres articles

Bulletin n°120 Page 8

Toutes espèces · Clientèle