Impacts des traitements antiparasitaires sur la biodiversité non cible et conséquences pour le fonctionnement des systèmes pâturés. Le cas de l’entomofaune coprophage.

Auteurs

Résumé

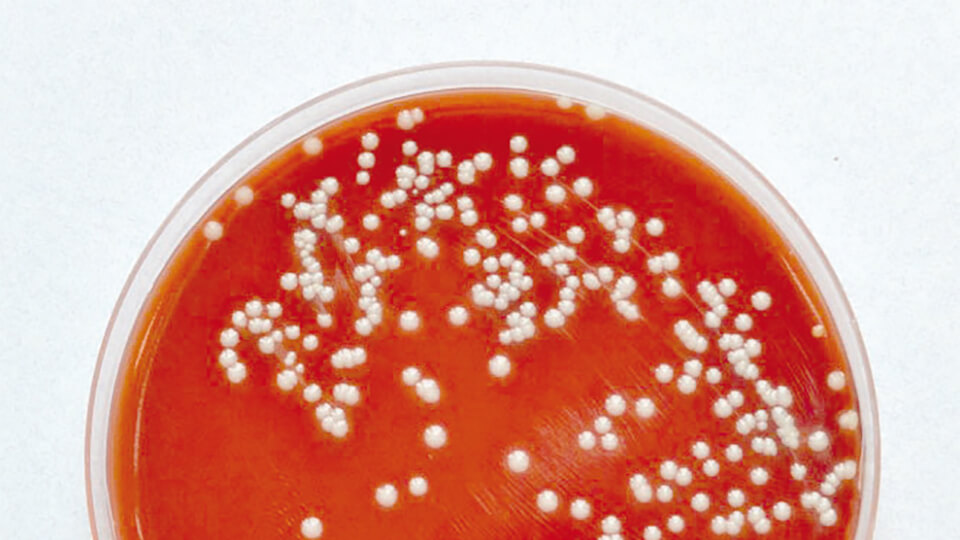

Différentes stratégies peuvent être mises en oeuvre pour protéger les animaux d’élevage d’infestations parasitaires potentiellement délétères pour leur santé. Dans la plupart des systèmes de production modernes, ces stratégies impliquent l’administration de médicaments vétérinaires – les traitements antiparasitaires. Cependant, l’utilisation de certains de ces agents chimiques peut constituer une menace importante pour l’environnement. Les médicaments les plus couramment utilisés pour lutter contre les parasites gastro-intestinaux - les anthelminthiques - appartiennent à quatre classes chimiques principales : les benzimidazoles, les imidazothiazoles, les tétrahydropyrimidines et les lactones macrocycliques. Ces dernières sont largement employées, avec l’ivermectine en tête mais aussi l’éprinomectine en systèmes laitiers. Une fois administrées, ces lactones ne sont que partiellement métabolisées et l’excrétion fécale représente la principale voie d’élimination. Une proportion considérable de la molécule mère active peut donc se retrouver dans les déjections des animaux traités (60 à 90 % selon l’espèce, le mode d’administration…). Par ailleurs, les molécules utilisées pour protéger les animaux contre les arthropodes nuisants (diptères, tiques, acariens divers, etc.), comme les pyréthrinoïdes de synthèse (ex., deltaméthrine, perméthrine, cyperméthrine…) ou les organophosphorés (ex., phoxime), sont également problématiques car ils concernent des molécules insecticides non sélectives. Appliqués en pour-on (ou par bain), ils pénètrent les tissus et sont aussi largement relargués par voie fécale. Une fois dans les déjections, ces résidus restent toxiques et peuvent avoir des effets délétères sur de nombreux organismes qui s’en nourrissent, et par exemple les coléoptères coprophages ou bousiers. Ces effets sont de divers ordres : augmentation de la mortalité des stades juvéniles, réduction de la durée de vie des insectes adultes, perturbation des fonctions olfactives et locomotrices, réduction de la fertilité des femelles… Le niveau de létalité étant particulièrement élevé pour les insecticides appliqués en pour-on. À long terme, l’effet cumulatif de ces impacts peut entraîner un déclin de l’abondance des populations de bousiers qui, par ailleurs, participent au bon fonctionnement des systèmes pâturés et peuvent réduire naturellement l’infestation parasitaire des pâturages. Sans l’activité de ces insectes, les prairies seraient recouvertes de bouses et de crottins… Aujourd’hui, la problématique de résistance des parasites aux molécules chimiques rebat les cartes, et les traitements systématiques ne sont plus une option favorable pour garantir l’immunité naturelle des animaux. D’un point de vue environnemental, l’utilisation plus raisonnée de certaines molécules, le traitement ciblé sélectif et l’exploration de certains modes de conduite des troupeaux (réduction des chargements, alternance de différentes espèces herbivores dans les parcelles, pâturage tournant) pourrait permettre de réduire les quantités de toxiques dans l’environnement.

D'autres articles

JNGTV GTV2024 Page 631

toutesespèces · Infectiologie